当山は通称「北山本門寺」と申し、今から七百有余年の昔、日蓮大聖人の直弟子、白蓮阿闍梨日興上人により開創されました。

六老僧 白蓮阿闍梨日興上人御開山

当山は通称「北山本門寺」と申し、今から七百有余年の昔、日蓮大聖人の直弟子、白蓮阿闍梨日興上人により開創されました。

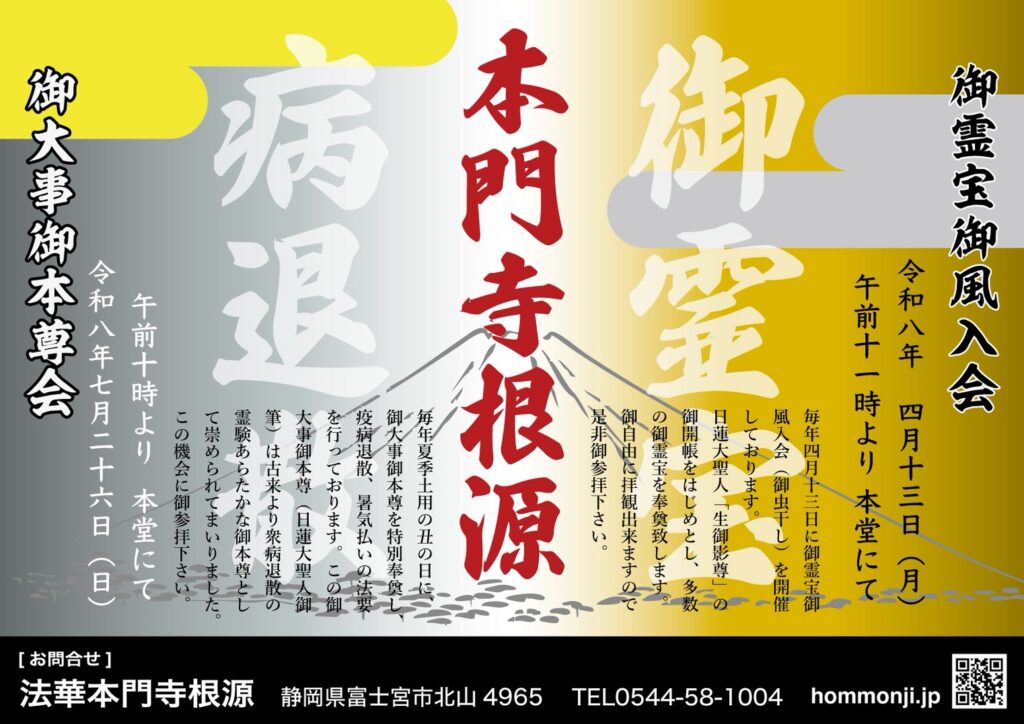

▪️令和8年4月13日 御霊宝御風入会 のご案内

午前11時より 本堂にて

================================

▪️令和8年2月7日 御開山 日興上人会 のご報告

午前11時 奉修 於 開山堂

================================

▪️令和8年2月3日 節分追儺会

▪️令和8年 本門寺根源 初御講

1月13日 午後2時30分より

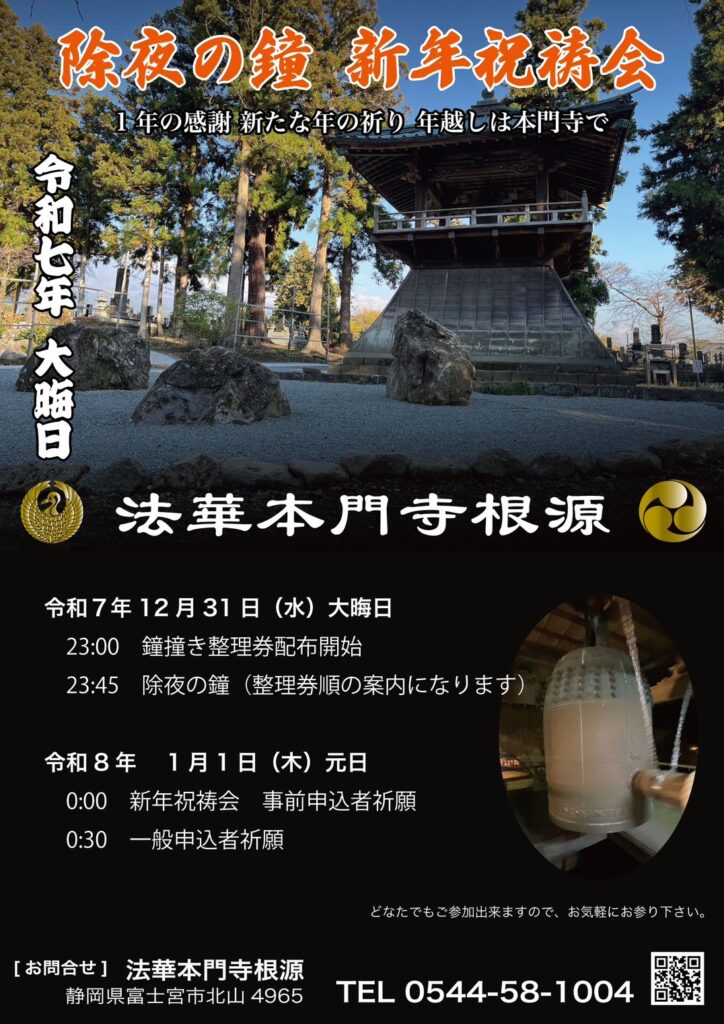

令和8年新年祝祷会/除夜の鐘のご案内

富士山法華本門寺根源

当山は永仁6年(1298)2月15日、日蓮大聖人の直弟子で「一期弘法」を付嘱された白蓮阿闍梨日興上人により開創された日蓮宗大本山である。日興上人は日蓮大聖人第7回忌の正応元年(1288)12月に身延を下山。南条時光の屈請により上野大石ヶ原に草庵を結ばれたが石川能忠・南条時光両地頭の寄進、小泉法華衆・上野講衆の合力を得て「日蓮聖人御影堂」「本化垂迹天照太神宮」「法華本門寺根源」の三堂を造立された。

本門寺の本門とは法華経後半14品のことで日蓮大聖人は本門如来寿量品に教主釈尊の正意が説かれていると領解され文底秘沈の南無妙法蓮華経を末法に於ける唯一の成仏直道であると説かれた。当山はこの本門の教えを一閻浮提に広宣流布する根源道場である。

また本門寺は本門戒壇可建奠定の聖地である。日蓮大聖人の悲願である本門戒壇建立を日興上人は富士山に建立すべきと明確に説示されている(『富士一跡門徒存知事』)。すなわち広宣流布の暁に「本門戒壇」を当山に建立することを遺命として日々精進している。

当山にはかつて日興上人が設立した重須談所が存し多くの人材を輩出した。初代代学頭は寂仙房日澄上人、二代大学等は三位坊日順上人。

元弘3年(1333)2月7日、日興上人は当山にて遷化された。世寿88歳。荼毘・葬儀は当山で営まれ御廟も当山に建立された。

永年本門宗の総本山として門葉を総括していたが昭和16年(1041)日蓮宗・本門宗・顕本法華宗の3宗派合同により日蓮宗7大本山に列している。

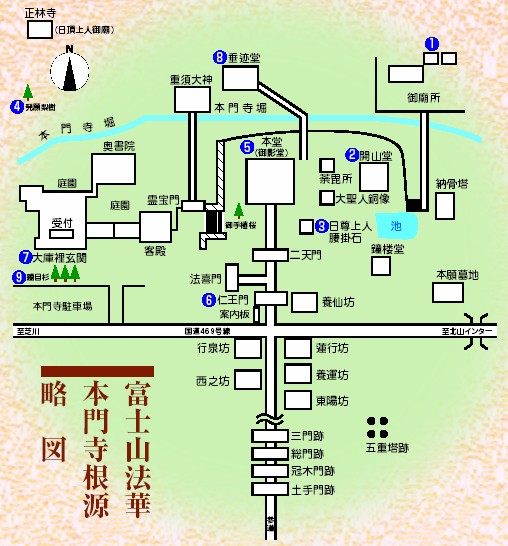

境内案内

①御廟所

日蓮大聖人遙拝廟、日興上人御廟、歴代上人御廟、歴代大学頭御廟。日興上人はこの場所から身延山の日蓮大聖人御廟所を遙拝された。隣に日興上人御廟が建立され、歴代上人御廟、歴代大学頭廟も併設されている。

②開山堂

日興上人御影を奉安。現在の建物は下条妙蓮寺(日蓮正宗)の本堂を移築したもの。

③日尊上人御腰掛石

日興上人御在世当時、重須談所で学んでいた日尊上人は舞い散る梨の葉に気を取られてしまい日興上人に叱責され破門された。日尊上人は一念発起し北は東北、南は伊豆、西は山陰に巡教し36ヶ寺を建立した。その間、日蓮大聖人の命日忌には必ず当山へ詣でたが勘気の身故堂内に入ることは許されずこの御腰掛石の上にて読経唱題をしたという。

④発願梨樹

日尊上人の故事にまつわる梨樹子孫が富士宮市立北山中学校の校庭に保存されている。

⑤本堂(御影堂)

往時本堂と御影堂は別棟であったが明治43年(1910)に焼失。昭和6年(1931)46世日光上人代に再建された。時あたかも日蓮大聖人第600遠忌、翌7年は日興上人第600遠忌の聖年であった。

⑥仁王門

昭和61年(1986)47世日幹上人代に建立された。かつて同所には14世日優上人代に建立された山門があったが焼失と再建を繰り返し更地になっていた。仁王像は江守清喜・日原博両氏の寄進、楼上の十界御本尊・日蓮大聖人御影・日興上人御影は桑田千恵子・御代母子の寄進。

⑦大庫裡玄関

明治43年(1910)の火災を免れた数少ない伽藍のひとつ。江戸時代の建物であるが正確な建立年は不明。大正元年(1912)44世日梁上人代に萱葺を亜鉛葺に。昭和27年(1952)日幹上人代に現在の瓦葺に改め同時に内部を大改修した。内部大改修の施主は後の内閣総理大臣石橋湛山。

⑨題目杉

当山開創の砌に日興上人が南無妙法蓮華経の七字にあやかり御手植えになられた巨杉(幹周り約7メートル)。度重なる落雷・台風・枯死等により現在は3本を残すのみ。静岡県指定天然記念物(昭和32年年5月13日指定)。

いつでも参拝することができます。御首題も授与しております。

日蓮宗寺院様、日蓮門下連合寺院様向けに団体参拝も承っております。御開帳法要も可能ですので、お気軽にご相談下さい。