天正十年(一五八二)三月、徳川家康は織田信長の命により、武田勝頼の追討に向かいました。家康は駿河から甲州に向かう途中、北山の陣屋井出甚之助正次の館に於いて、駿河の名刹である本門寺の住職と面会します。時の貫首は第十世日出上人です。日出上人の年齢(八十八歳)及び「日の出」という嘉字に武運長久の吉兆を感じたため、家康は日出上人に陣中守護の本尊を願い出ました。上人は、本門寺に唯一残存していた宗祖日蓮大聖人(健治二年御染筆)の御真筆大曼荼羅御本尊を家康に託すことにしました。そして、家康は貸与された大曼荼羅御本尊を陣中に掲げ、甲州攻めに赴きました。戦中、武田軍の鉄砲隊が放った弾丸が御本尊の中央部「日蓮 花押」を打ち抜いたといわれています。このことにより家康は難を逃れ、一命を取り留め、武田軍攻略に成功しました。

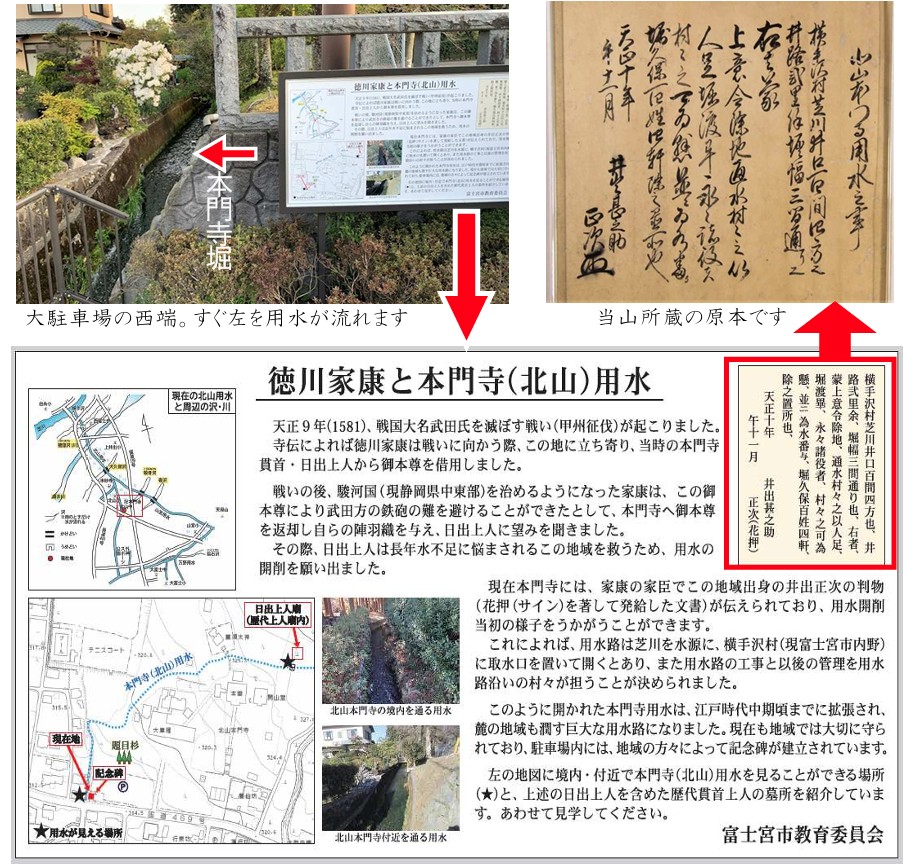

天正十年(一五八二)五月、戦いに勝利した家康は再び本門寺を訪れ、御本尊を返納します。命を救われた利益によって無事帰還できたことを喜び、何なりと褒美をとらすと日出上人に申し出ました。上人は「かつて武田軍に略奪された御霊宝の返還に力を貸して欲しい。また当地には水路がないので、土地の人々のために水を引いて欲しい」と願い出ました。家康は、個人の栄誉よりも御霊宝返還や地域住民の平安を願う日出上人の志に感銘を受け、願いを二つとも叶えました。奪われた御霊宝百数十点の全ては今日に至るまで戻っておりませんが、その一部は発見され、本門寺に返納されました。また家康は井出甚之助に命じて内野横手沢から用水を引きました。(天正十年八月工事開始、十一月十五日通水完成) それ以来四百年余、本門寺堀の水は地域を潤し続けています。

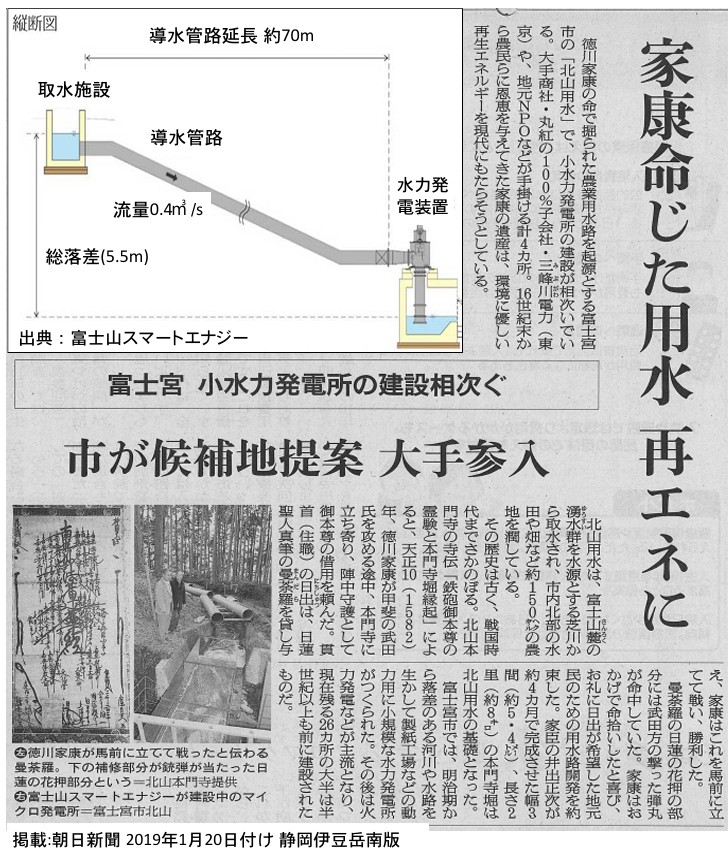

五百余年の時代を経て、本門寺堀は整備拡充され続け、今日では北山・山宮地区を広くカバーしています。本門寺用水・北山用水とも呼ばれます。芝川から取水された水は、農業用、防火用、生活用の水、また上水道の水源としても使用されています。さらに、富士宮市が「小水力発電所」*の数で日本一の町であることをご存知でしょうか。(*発電量が千kw以下の小型発電所) 富士宮市は富士山のおかげで、なだらかな高低差があり、豊富な湧水によって川の水量が安定しているため小水力発電にはとても適しています。そして、本門寺堀の上流に、だけで四か所の水力発電所が建設され稼働しました。

◇発電所名一覧

・富士山本門寺堀発電所(北山)

・家康公用水発電所(北山)

・三峰川本門寺第一発電所(内野)

・三峰川本門寺第二発電所(上井出)

※水力発電は、クリーンで循環型の再生可能エネルギーですので、利用する水はごみを取り除き、発電に利用した後、用水に戻されるため、川の水が汚れることや、農業のための水量が減ることはありません。

本門寺堀を流れる水が、五百年経て尚、水資源のみならず、新しい技術を活用することで、現代人に必要不可欠な電気までも供給してくれると思うと感無量です。

富士宮市が、本門寺堀発電計画に前後して『徳川家康と本門寺堀』という小冊子を発行しました。その中で、須藤秀忠市長は次のように述べています。「家康公の律儀さと日出上人の民衆や地域を思いやる先見の明に、今一度感謝」しましょう、と。尚、富士宮市では現在、本門寺堀用水が「世界かんがい施設遺産」に登録されるよう準備を進めてくれています。

本門寺堀「世界かんがい施設遺産」登録 記念式典

本門寺堀「世界かんがい施設遺産」登録を祝う記念式典が令和五年十二月九日、当山駐車場において開催されました。駐車場南西角に建てられた標柱の除幕式も併せて実施されました。当日は生憎欠席となりました貫首猊下の祝辞を鈴木執事長が代読され、本門寺堀が命の水を運ぶ水路のみならず、今日では生活に必要な電力をも作り出していることに触れ、時代を超え人々に役立つ本門寺堀を次世代へ引き継ぎで行くことを呼び掛けました。

↑ 貫首猊下名代として、祝辞を代読される鈴木春雄執事長

大本山本門寺根源 貫首 祝辞 (全文掲載)

日本第一の名山・富士山が世界文化遺産となり、本年十周年の節目の年に、本門寺堀(通称北山用水)が富士宮市をはじめ、関係者各位のご尽力を得て「世界かんがい施設遺産」として顕彰して頂きましたことに、当山よりまずもって感謝し、お祝い申し上げます。

須藤秀忠富士宮市長より、本門寺堀の歴史・いわれをご説明頂いたことと存じますが、この地に渇望されていた用水路が引かれて已来四百五十年余り、先師各位の護持丹精をもって本門寺堀は今日まで整備・保全され、市内広域まで拡張・延伸されており、新たな活用の場面も広がっています。

殊に、北山・山宮の地元民で長らく引き継がれている「北山用水運営協力委員」の皆様方には、改めて衷心より感謝申し上げる次第でございます。

さて、水は生命の源でございます。

この地域では用水が引かれる以前は、天水等をためて使うしかなく、水田稲作も当然のことながら苦難をしてきました。それを憂えた当時の貫首・第九世日出上人が家康公にその旨を申し出て、本門寺堀が実現されました。

時を経て、今日では上水道が整備され、いつでも手軽に水が飲め、使えるようになっておりますが、この恵まれた環境の中で、命の水の大切さを改めて考え直したいものです。

さらに、近年では本門寺堀北山用水は、安定した水量と富士山麓である地の利を生かして小水力発電所が数多く設置され、日本一であることを誇りに思っております。

富士山本門寺堀発電所、三峰川(みぶがわ)本門寺発電所等、名称にも当山の名を冠して頂いております。生活水としてだけでなく、それが今や電気・エネルギーに変わり、市民生活に重要な役割を果たしているとを想うと、仏祖先師のご加護のたまものであると報恩感謝の念に堪えません。

また、世界かんがい施設遺産登録の理由には、この用水路が「クリーン・エネルギー」にも活用されていることも高く評価されていると伺いました。二酸化炭素を排出しない、地球環境を汚さない発電という意味での「クリーン」つまり「綺麗なエネルギー」と理解しておりますが、この本門寺堀北山用水路、及び流れる水も、この先百年二百年と「クリーン」な姿で、次世代に引き継がれることを願う次第であります。

結びに、本日の記念式典が当山境内で開催されたことに意義を感じ、富士宮市のますますのご発展をご祈念申し上げ、祝辞とさせて頂きます。

南無妙法蓮華経

令和五年十二月九日

富士山 法華本門寺根源 第四十九世 旭 日重

本門寺堀用水(北山用水) 「世界かんがい施設遺産」に登録される

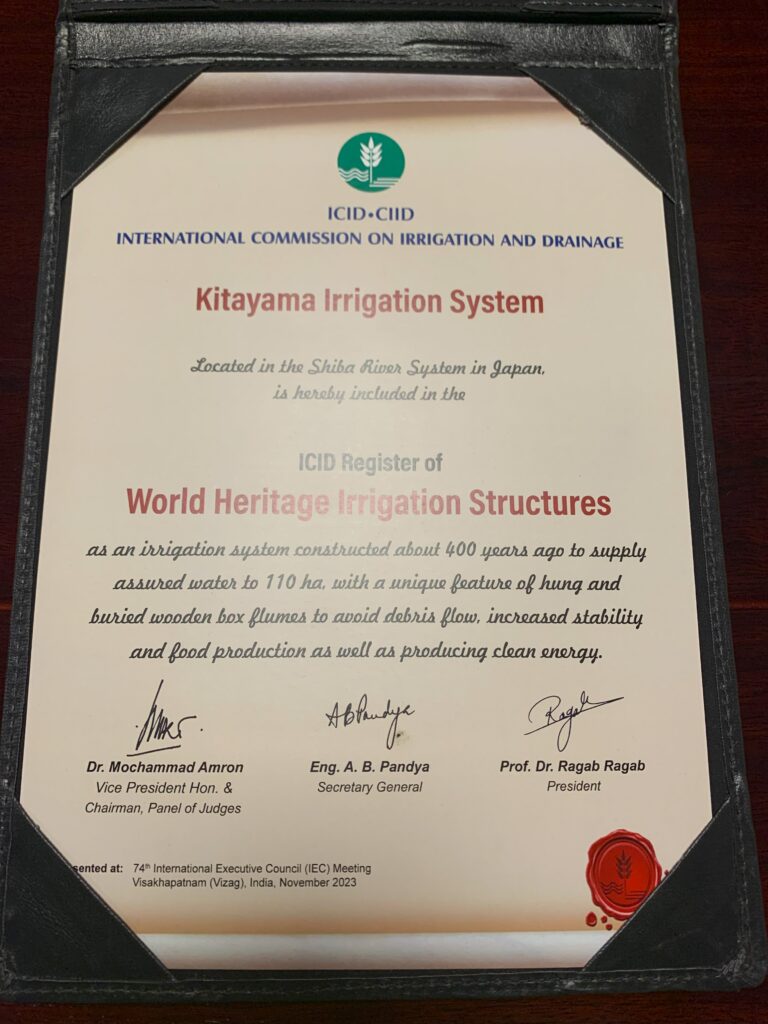

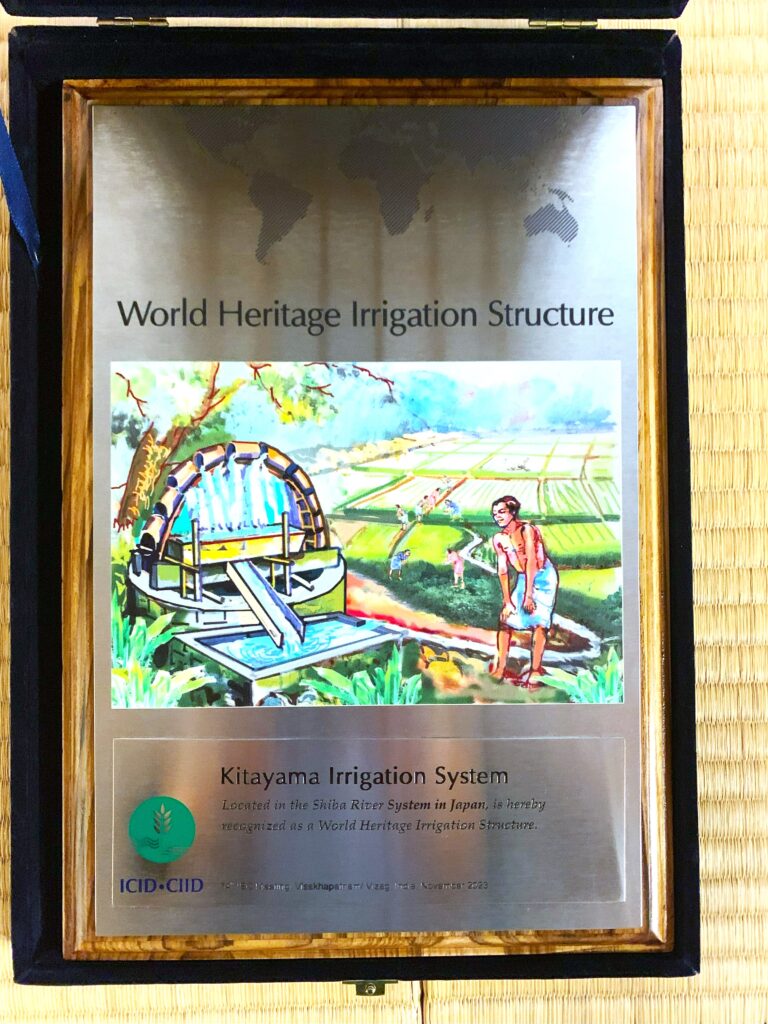

令和5年11月7日付け岳南朝日新聞の一面記載の通り(以下に紙面を転載)、当山御霊宝とゆかりの深い本門寺堀が、この度の国際会議において「世界かんがい施設遺産」に登録されました。歴史的・技術的な背景が評価されました。

同月十七日、北山用水運営協力委員会の方々が登山し、インド会議にて授与された英文の証明書とプレートを御宝前に奉安し、生御影尊御前に於いて奉告されました。

鈴木執事長よりご挨拶の中で、当山第九世日出上人及び家康公所縁の本門寺堀が、国際的に評価されたのは同慶の至りであり、当山貫首歴代々の上人更には地域住民の護持丹誠を以て本門寺堀が今日現在に至ることを忘れず、次世代に継承して参りたいと述べました。

来月十二月九日には、当山駐車場で記念式典が執り行われる予定です。

本門寺堀 特集

大河ドラマ「どうする家康」効果 注目を浴びる「本 門 寺 堀」

令和5年年初来、鈴木執事長は富士宮市教育委員会文化課の担当者と打ち合わせを重ね、徳川家康と本門寺堀用水の関係・伝承をより多くの方に知ってもらう為、国道沿いに大型看板を設置して頂きました。御覧下さい!

*当山に伝わる本門寺堀の歴史と共に最近の取材についても今後紹介致します

本門寺堀 特集 北山から世界へ

本誌一四一号(3月)にて、富士宮市では現在「世界かんがい施設遺産」に登録されるよう準備を進めていると紹介しました。先月末に農林水産省より正式に候補になったとの発表を受け、静岡新聞にも特集記事が組まれましたので、転載させて頂きます。※ご参考 紙面で言及されている「掛け樋」の一つが、北山本妙寺(住職・川上義宣上人)近くに現存してございます。後世改修されたものですが、当時の面影を見ることができます。

静岡新聞 五月三十一日付け 社会面

本門寺堀の歴史と現在

天正十年(一五八二)三月、徳川家康は織田信長の命により、武田勝頼の追討に向かいました。家康は駿河から甲州に向かう途中、北山の陣屋井出甚之助正次の館に於いて、駿河の名刹である本門寺の住職と面会します。時の貫首は第十世日出上人です。日出上人の年齢(八十八歳)及び「日の出」という嘉字に武運長久の吉兆を感じたため、家康は日出上人に陣中守護の本尊を願い出ました。上人は、本門寺に唯一残存していた宗祖日蓮大聖人(健治二年御染筆)の御真筆大曼荼羅御本尊を家康に託すことにしました。そして、家康は貸与された大曼荼羅御本尊を陣中に掲げ、甲州攻めに赴きました。戦中、武田軍の鉄砲隊が放った弾丸が御本尊の中央部「日蓮 花押」を打ち抜いたといわれています。このことにより家康は難を逃れ、一命を取り留め、武田軍攻略に成功しました。

天正十年(一五八二)五月、戦いに勝利した家康は再び本門寺を訪れ、御本尊を返納します。命を救われた利益によって無事帰還できたことを喜び、何なりと褒美をとらすと日出上人に申し出ました。上人は「かつて武田軍に略奪された御霊宝の返還に力を貸して欲しい。また当地には水路がないので、土地の人々のために水を引いて欲しい」と願い出ました。家康は、個人の栄誉よりも御霊宝返還や地域住民の平安を願う日出上人の志に感銘を受け、願いを二つとも叶えました。奪われた御霊宝百数十点の全ては今日に至るまで戻っておりませんが、その一部は発見され、本門寺に返納されました。また家康は井出甚之助に命じて内野横手沢から用水を引きました。(天正十年八月工事開始、十一月十五日通水完成) それ以来四百年余、本門寺堀の水は地域を潤し続けています。

五百余年の時代を経て、本門寺堀は整備拡充され続け、今日では北山・山宮地区を広くカバーしています。本門寺用水・北山用水とも呼ばれます。芝川から取水された水は、農業用、防火用、生活用の水、また上水道の水源としても使用されています。さらに、富士宮市が「小水力発電所」*の数で日本一の町であることをご存知でしょうか。(*発電量が千kw以下の小型発電所) 富士宮市は富士山のおかげで、なだらかな高低差があり、豊富な湧水によって川の水量が安定しているため小水力発電にはとても適しています。そして、本門寺堀の上流に、だけで四か所の水力発電所が建設され稼働しました。

◇発電所名一覧

・富士山本門寺堀発電所(北山)

・家康公用水発電所(北山)

・三峰川本門寺第一発電所(内野)

・三峰川本門寺第二発電所(上井出)

※水力発電は、クリーンで循環型の再生可能エネルギーですので、利用する水はごみを取り除き、発電に利用した後、用水に戻されるため、川の水が汚れることや、農業のための水量が減ることはありません。

本門寺堀を流れる水が、五百年経て尚、水資源のみならず、新しい技術を活用することで、現代人に必要不可欠な電気までも供給してくれると思うと感無量です。

富士宮市が、本門寺堀発電計画に前後して『徳川家康と本門寺堀』という小冊子を発行しました。その中で、須藤秀忠市長は次のように述べています。「家康公の律儀さと日出上人の民衆や地域を思いやる先見の明に、今一度感謝」しましょう、と。尚、富士宮市では現在、本門寺堀用水が「世界かんがい施設遺産」に登録されるよう準備を進めてくれています。