令和7年度 第4回 おもす道場のご報告

山静教区僧風林「おもす道場」開催

静岡県富士宮市の大本山本門寺(旭日重貫首)は、山静教区僧風林として、令和七年八月十六・十七日に一泊二日の日程で、小学三年生から中学三年生までの三十六名を対象とした修行体験「おもす道場」を開催した。

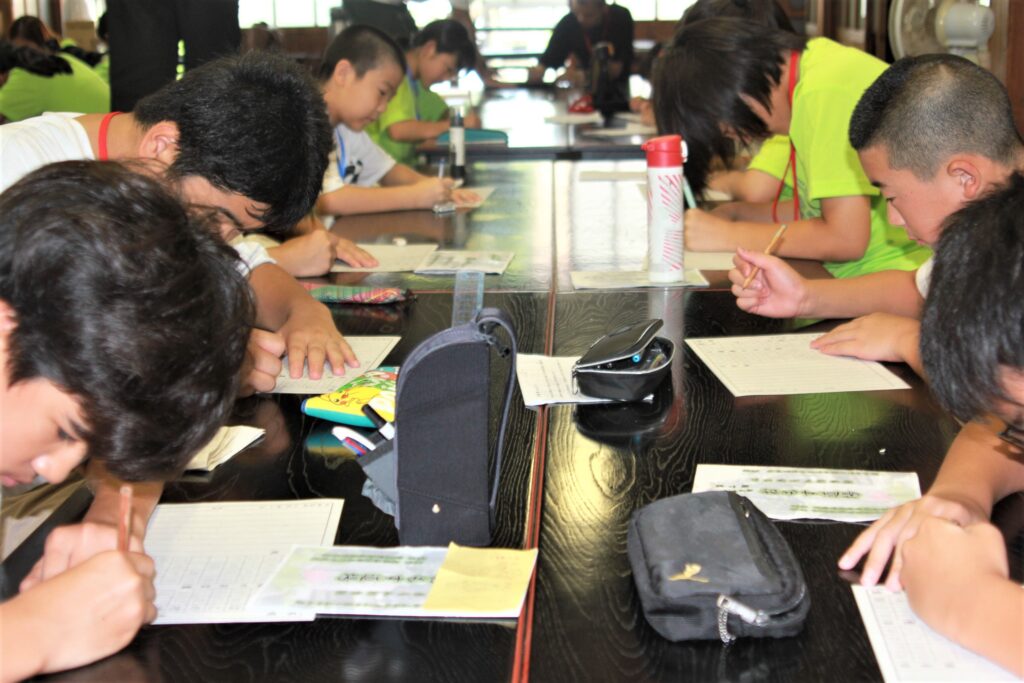

四回目となる今回は、一日目の午前より、諸堂や境内を散策しながら本門寺の歴史に触れ、午後は太鼓や数珠作り、竹灯籠作りを体験し、レクリエーションやマジック観賞を通じて参加者同士の交流を深めた。二日目は本門寺の朝勤を経験し、日程の最後には、カリキュラムを通じて学んだ「日常の五心」をテーマとして写経をし、併せて大事な人へ宛てた手紙を書くなど、非日常的体験を通じて日常を見つめる一泊二日となった。

閉校式では修了証が授与され、本門寺執事長・鈴木春雄師(富士宮市養仙坊住職)が、「この二日間で学んだ沢山のことを家に持ち帰り、成長した皆さんの姿をご家族に見せてあげてください。また是非来年も本門寺に来て下さい」と挨拶した。参加者は、出迎えの家族に少し逞しくなった表情を見せつつ解散した。

令和7年 おもす道場開催のご案内 (第4回)

令和6年 おもす道場開催 (第3回)

令和6年8月17日〜18日の日程で、本門寺に於いて小・中学生を対象とした修養道場、第3回「少年少女 おもす道場」を開催されました。

1日目

2日目

令和5年 おもす道場開催

令和五年八月二十日から二十一日にかけて、本門寺に於いて小・中学生を対象とした修養道場、第二回「少年少女 おもす道場」を開催致しました。

昨年は日帰りでの実施でしたが、今年は一泊二日での開催となり、二十三名の子供たちが参加しました。

子供たちは僧侶から日々の生活の中で大切となる五つの心(精進・持戒・禅定・忍辱・感謝)や仏事の作法、食の有り難さについて学び、また「重須孝行太鼓保存会」との交流がなされ、演奏体験時には子供らしい元気な音色が境内に響き渡りました。

レクリエーションでは、孝行太鼓の父母会が手作りのお祭り・夜店を演出し、子供達は駐車場にて花火、射的、輪投げ等を体験し、大いに喜びました。

さらに僧侶でもある手品師・五太子(ごたいし)さんが本格的なマジックを披露され、目の前で次々と起こる摩訶不思議なパフォーマンスに子供だけでなく大人も心を奪われました。

「お寺での生活に触れ・泊まる」という学校では出来ない非日常

を心と身体で体験した子供たち。初めは不安な表情も見られましたが次第に笑顔がこぼれ、修了時には誇らしげな表情で、保護者と帰路につきました。

第2回 おもす道場開催の報告と御礼

去る八月二十~二十一日(一泊二日)、本紙でも度々伝えておりました第二回修養道場の「おもす道場」が、二十三名の少年少女の子供たちが参加し、怪我もなく無事修了出来ましたことを報告致します。

今回はコロナ禍も落ち着き、親元を離れお寺におこもり(寝泊まり)するという特別な体験を提供したく、準備を進めて参りました。泊まるからこそできる夜の唱題行(禅定)や早朝五時からの勤行への参加は、子供たちにとっては大変なプログラムだったかもしれません。他方で同じ釜の飯を食べ、仲間と共に大浴場に浸かり大広間で眠るというのは子供達にとって貴重な思い出となることでしょう。

今回二十三名の子供たち、またそれを勧めて下さった保護者の皆様、お寺での宿泊ということに多少の不安もあったかと思いますが、ご参加頂き誠に有難うございました。

最後に、本開催にあたって、重須孝行太鼓保存会父母会及び賛助して頂いた皆様方、準備段階から開催に至るまでご尽力を頂いたことに厚く御礼を申し上げます。

道場長 鈴木 春雄

第1回 おもす道場開催の報告と御礼

去る令和四年十月二日、本紙でも度々伝えておりました第一回修養道場の「おもす道場」が、二十五名の少年少女の道場生を得て、無事開校出来ましたことを報告致します。

第一回の「おもす道場」に参加してくれた二十五名の少年少女のみなさん、またそれを勧めて下さった保護者の皆様、親元を離れお寺で学ぶことに多少なりとも不安があったことと思いますが、参加してくださり誠にありがとうございました。

日常と離れたお寺という環境で、五心(反省・謙虚・素直・奉仕・感謝)を学び、心を落ち着かせる写経体験や、普段は触れることのできない仏具に接する機会を子供達に持ってもらいたいと、準備を進めて参りました。本来ならば一泊二日というプログラムで、親元も離れ、お寺にお篭り(寝泊まり)するという特別な体験を提供したかったものの、コロナ禍が完全には払しょくされない今日では、日帰りの一日修行体験として試みました。

「長時間正座をさせられて、読めないお経を読ませられる」といったお寺の固定観念的なマイナスのイメージを取り払い、各担当者も工夫し、飽きさせない法話や解説を行ったり、重須孝行太鼓保存会のメンバーによる太鼓演奏を披露し、交流するレクリエーションも取り入れたりしました。

三年近くに及ぶコロナと共生する時代、我慢を強いられ、将来に不安を感じ、心も乾いてしまっているような子供達に、おもす道場を通じて、「初対面同士のふれ合い」「大勢での食事」といった「体験」を提供でき、少しでも心に潤いと栄養を与えられたら、この上ない喜びです。

今回を踏まえ、来年以降も継続して開催できるよう、当山としても体制を整えて参ります。第二回開校の際には、是非ご参加頂けるよう、縁ある子供達にもお知らせ頂けますと幸いです。

また、企画立案から足掛け三年の月日を経て、修養道場を実施出来ましたこと、貫首猊下並びにご協力の役課各聖、重須孝行太鼓保存会父母会、賛助して下さった皆様方、準備段階から開催に至るまでご尽力を頂いたことに厚く御礼を申し上げます。

道場長 鈴木 春雄